Dernières Mises à jour le 07 octobre 2025

Avant tout, ce billet est évolutif : je l’enrichirai progressivement de nouvelles stratégies de gestion de l’anxiété, au fil des contenus que je publierai sur Instagram dans les prochains mois. Les dates de mise à jour seront toujours indiquées en tête d’article afin d’assurer une transparence totale.

En tant que psychologue, je constate chaque semaine combien l’anxiété est un motif fréquent de consultation. Elle fait partie de la vie de chacun ; chez certains, toutefois, elle devient trop présente et trop intense. La tentation est alors de vouloir “s’en débarrasser” et retrouver un contrôle émotionnel absolu. Or l’anxiété ne peut pas – et ne doit pas – disparaître complètement : elle joue un rôle essentiel dans notre fonctionnement quotidien. Elle alerte, prépare et nous aide à nous adapter… mais il arrive qu’elle prenne trop de place.

Ce billet propose d’abord une explication accessible (sans jargon inutile) de ce qu’est l’anxiété, de ses mécanismes et de ses effets, puis présente quatre premières stratégies, étayées par la littérature scientifique, pour mieux la réguler au quotidien.

1. Comprendre l’anxiété : mécanismes et impacts

Promis c’est court, je sais que c’est la partie que tout le monde saute en général.

L’anxiété est définie comme une anticipation d’un danger futur, qu’il soit réel ou imaginé (American Psychiatric Association, 2013). Elle se distingue de la peur, qui est une réaction immédiate face à une menace présente. Cette distinction est essentielle : alors que la peur mobilise une réponse de survie rapide (« fight or flight »), l’anxiété se déploie dans le temps et peut préparer l’individu à affronter des situations incertaines.

Du point de vue évolutif, l’anxiété a une fonction adaptative. Elle permet de rester vigilant, de détecter des menaces potentielles et d’anticiper des réponses appropriées. Sans une dose minimale d’anxiété, l’homme ne serait pas préparé à réagir aux dangers ou aux imprévus.

Sur le plan physiologique, l’anxiété active le système nerveux sympathique. Le rythme cardiaque augmente, la respiration s’accélère, les muscles se contractent : le corps se prépare à réagir. En parallèle, l’axe hypothalamo‑hypophyso‑surrénalien (HPA pour les intimes) libère des hormones de stress, dont le cortisol et l’adrénaline. Ces substances améliorent temporairement la vigilance et l’énergie disponibles. Toutefois, lorsque cette activation se répète trop souvent et/ou persiste, elle entraîne une fatigue générale, des troubles du sommeil et une vulnérabilité accrue aux maladies pour ne citer que quelques exemples.

Le cerveau joue ici un rôle central. Il faut comprendre que l’amygdale, structure impliquée dans la détection des menaces, est souvent hyperactive chez les personnes plus anxieuses. Le cortex préfrontal, qui aide à réguler et rationaliser les émotions en temps normal, peine dans ce type de situation à calmer cette alarme.

Les personnes anxieuses peuvent ressentir des répercussions physiques importantes, surtout dans les formes sévères : insomnie, troubles digestifs, affaiblissement du système immunitaire, tensions musculaires chroniques… L’anxiété n’est donc pas qu’un phénomène psychologique : c’est un état global qui mobilise et finit par impacter l’ensemble de l’organisme. Comme le souligne Antonio Damasio: « L’esprit et le corps ne sont pas deux choses séparées. Ils sont deux aspects différents d’une seule et même réalité. »

Il est toutefois essentiel de préciser que toutes les situations de « trop » d’anxiété ne relèvent pas d’un trouble psychologique au sens clinique. Ce n’est que lorsque l’anxiété devient excessive par son intensité, sa fréquence ou son caractère disproportionné par rapport aux situations de vie courante, qu’elle peut évoluer vers un trouble anxieux (trouble d’anxiété généralisée, phobies, trouble panique…). Ces troubles, pour être reconnus comme tels, doivent être évalués cliniquement à partir de critères précis. Dans ce cadre, ils altèrent fortement la qualité de vie — mais leur prise en charge est aujourd’hui bien documentée et efficace.

Bon, cette petite partie théorique étant énoncée, rentrons dans le vif du sujet et ce pour quoi vous avez commencé à lire cet article. Comment faire face à l’anxiété ?

2. Quatre premières stratégies concrètes pour mieux vivre l’anxiété

2.1 Gérer la rumination et les pensées intrusives.

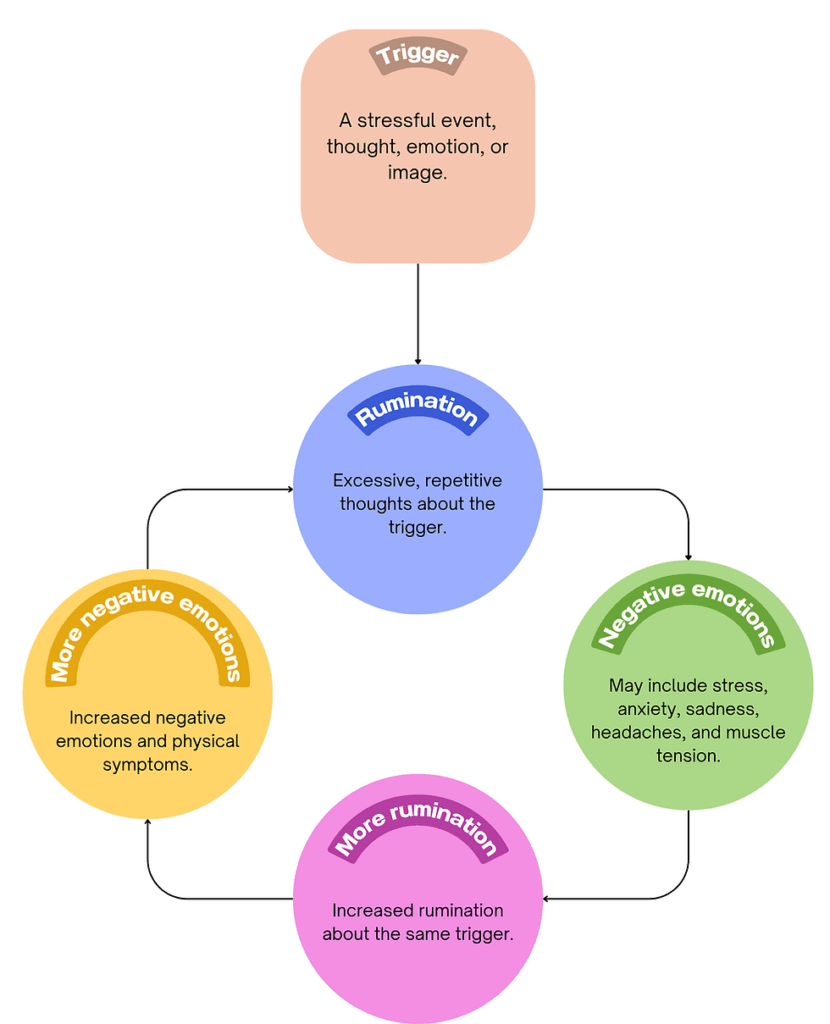

L’approche académique nous dit ceci : la rumination correspond au fait de ressasser sans cesse les mêmes inquiétudes. Elle entretient l’anxiété et empêche de trouver des solutions efficaces. Les thérapies basées sur la pleine conscience et la métacognition ont montré leur efficacité pour diminuer cette tendance.

Mais honnêtement, à lire comme ça, c’est chiant je suis d’accord. Alors voilà plutôt mon approche. Quand il est question de rumination et de pensées incessantes, j’aime utiliser avec mes patients la métaphore de la voiture embourbée. Imagine : ton véhicule s’enlise dans la boue. Ton premier réflexe, c’est d’appuyer encore plus fort sur l’accélérateur, persuadé qu’à force d’insister, tu finiras bien par t’en sortir. Mais en réalité, les roues patinent, s’enfoncent davantage, et tu te retrouves encore plus coincé… sans parler de ton ami derrière la voiture qui, au passage, se fait éclabousser de boue (ça, c’est juste pour l’image, rien avoir avec les ruminations mais c’est drôle quand ça arrive).

Eh bien la rumination fonctionne exactement de la même manière. L’esprit croit avancer en repassant sans cesse sur la même idée, la même inquiétude. Mais plus il insiste, plus il s’enlise dans une boucle où la pensée revient encore et encore, sans perspective nouvelle, sans solution différente.

Au lieu de continuer à appuyer sur la pédale, il faut parfois lever le pied, respirer un bon coup, et chercher une autre stratégie : mettre des cales ou des cartons sous les roues, appeler à l’aide ( en général on appelle maman quand on est très courageux), ou même descendre du véhicule pour avancer autrement sur le chemin. De la même façon, sortir de la rumination ne veut pas dire réfléchir plus fort. C’est changer de rapport avec tes pensées : accepter qu’elles soient là, mais choisir de ne pas leur donner le volant.

Et ce cercle ne reste pas enfermé uniquement dans la tête : il finit par envahir ton corps. Les muscles se crispent, le sommeil se fragilise, le cœur s’accélère. Plus la voiture s’embourbe, plus l’anxiété monte. Et surtout, plus ton énergie disponible pour agir concrètement diminue. C’est un paradoxe : ruminer donne l’impression de “travailler” à trouver une solution, mais en réalité, cela t’épuise et te bloque. Dans des cas plus importants, ces pensées via leur action importante sur l’anxiété peuvent même conduire à la fameuse crise d’angoisse, que tu as certainement déjà expérimenté au moins une fois.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’apprendre à sortir de cette ornière. Les approches basées sur la pleine conscience montrent comment observer ses pensées sans s’y accrocher et en prenant du recul vis à vis d’elles. Les thérapies métacognitives, elles, enseignent à remettre en question cette vieille et fausse croyance selon laquelle “ruminer aide à trouver une solution”. On comprend alors que les pensées ne sont pas des faits, mais des événements mentaux passagers. Et qu’il est toujours possible de ralentir, de respirer, et de reprendre la route autrement, sans rester coincé dans la boue.

Ce point est crucial, et je tiens vraiment à insister dessus. Avoir des ruminations n’est pas une fatalité. Ce ne sont que des pensées de passage, et elles finissent toujours par s’estomper pour laisser la place à autre chose. L’enjeu, c’est d’apprendre à prendre de la distance : ne plus s’y accrocher, les laisser défiler sans se sentir obliger d’y réagir. Cette capacité de recul est l’un des leviers les plus puissants pour alléger l’anxiété.

Exercices pratiques :

• Dès qu’une pensée intrusive surgit, note-la rapidement dans ton téléphone. Par exemple : « Je vais échouer à ma présentation orale ou mon examen». Puis, juste en dessous, écris les faits objectifs que tu as en main : « Je peux réussir ou je peux rater. Pour l’instant, je n’ai pas encore les résultats, et je n’ai même pas encore passé l’examen. » Ce simple exercice aide à remettre de la réalité là où ton esprit fabrique des certitudes négatives.

• Utilise la technique 5‑4‑3‑2‑1 pour revenir à l’instant présent : nomme 5 choses que tu vois, 4 que tu entends, 3 que tu touches, 2 que tu sens et 1 que tu goûtes. (en réalité tu peux varier et nommer 5 choses que tu voudrais manger là tout de suite, 4 que tu voudrais boire, 3 que tu voudrais sentir, etc) l’ordre importe peu. Ce qui compte est de te ramener dans le moment présent et te recentrer sur ce qu’il y autour de toi plutôt que de rester centrer sur ta boucle de rumination.

• Essayer de bloquer une pensée intrusive, c’est comme essayer de ne pas penser à un éléphant : plus tu luttes, plus elle revient. Une autre méthode utile consiste à programmer un “temps de rumination”. Choisis un créneau fixe dans la journée (par ex 15 minutes en fin d’après-midi). Quand une inquiétude arrive dans la journée, note-la rapidement, puis dis-toi : « J’y penserai pendant mon temps de rumination. » Tu reportes volontairement tes pensées potentiellement sources de rumination à un moment précis, dans un cadre limité, puis tu refermes la parenthèse pour passer à autre chose.

2.2 S’exposer graduellement aux situations anxiogènes.

Ce qui est important de comprendre mais j’y reviens juste après en plus détaillé c’est qu’éviter apaise « tout de suite », mais entretient l’anxiété « sur la durée ». À l’inverse, l’exposition graduée consiste à faire face progressivement aux situations redoutées, jusqu’à constater que la catastrophe attendue… n’arrive pas. C’est l’un des leviers les plus robustes des Thérapies cognitives et comportementales, confirmé par plusieurs méta-analyses (effets modérés à forts). Information intéressante d’ailleurs, pour comprendre ce qu’il se passe; les modèles récents en psycho montrent qu’on » n’efface” pas la peur : on apprend une nouvelle réponse qui inhibe l’ancienne association stimulus → danger. Et plus on réduit ce qu’on appelle les comportements de sécurité (on y revient dans le point 2.3) , plus l’apprentissage est solide.

Pourquoi l’exposition volontaire ça marche ?

J’aime le résumer à mes patients de la façon suivante : s’exposer graduellement, c’est apprendre que la situation redoutée ne tue pas, et que l’anxiété, même intense, finit toujours par redescendre d’elle-même. Pas besoin de la combattre de toutes tes forces : en restant présent dans le moment difficile, tu découvres peu à peu que tu peux tolérer cette montée et qu’elle s’atténue naturellement. Car oui, si le danger que ton esprit imaginait n’existe pas dans la réalité, l’anxiété ne peut pas rester éternellement au sommet.

- Expérience correctrice : rester dans la situation sans s’échapper contredit, dans le réel, la croyance catastrophique.

- Double bénéfice : l’anxiété baisse pendant la séance ( phénomène d’habituation) et repart de plus bas à la séance suivante (apprentissage entre séances).

Exercices pratiques :

Imaginons que tu sois anxieux social et que prendre la parole devant les autres, même dans de petits groupes, te mette très mal à l’aise. Voici comment travailler ça avec l’exposition graduée :

- Construis une hiérarchie (10 échelons)

Classe 10 situations possibles, de 1/10 (peu anxiogène) à 10/10 (très anxiogène).

Par Exemple :- 1/10 : dire bonjour à un collègue en passant.

- 3/10 : poser une question courte en réunion.

- 5/10 : partager une idée en 30 secondes.

- 8/10 : présenter un point pendant 5–10 minutes.

- 10/10 : prendre la parole devant un grand public.

- Choisis un palier gérable (3–4/10).

Tu veux du défi, mais pas de folie d’entrée de jeu. Pas besoin de commencer par chanter a capella sur la place publique. On Commence tranquillement par une petite étape : poser une simple question en réunion, ou saluer un groupe de personnes au boulot qu’on connait pas très bien d’un simple “bonjour”. - Reste jusqu’à une “violation de ton attente anxieuse”

Par exemple :- « Personne ne me juge vraiment. »« J’ai pu dire bonjour sans me tromper sur chaque mot. »« Mes palpitations sont retombées quelques minutes après avoir fait le truc. »

- Répète et varie

Reprends le même exercice plusieurs fois, puis change les contextes (lieu, heure, personnes). C’est ainsi que le cerveau généralise la nouvelle réponse et que l’anxiété perd progressivement de sa force.

2.3 Réduire les comportements de sécurité et d’évitement.

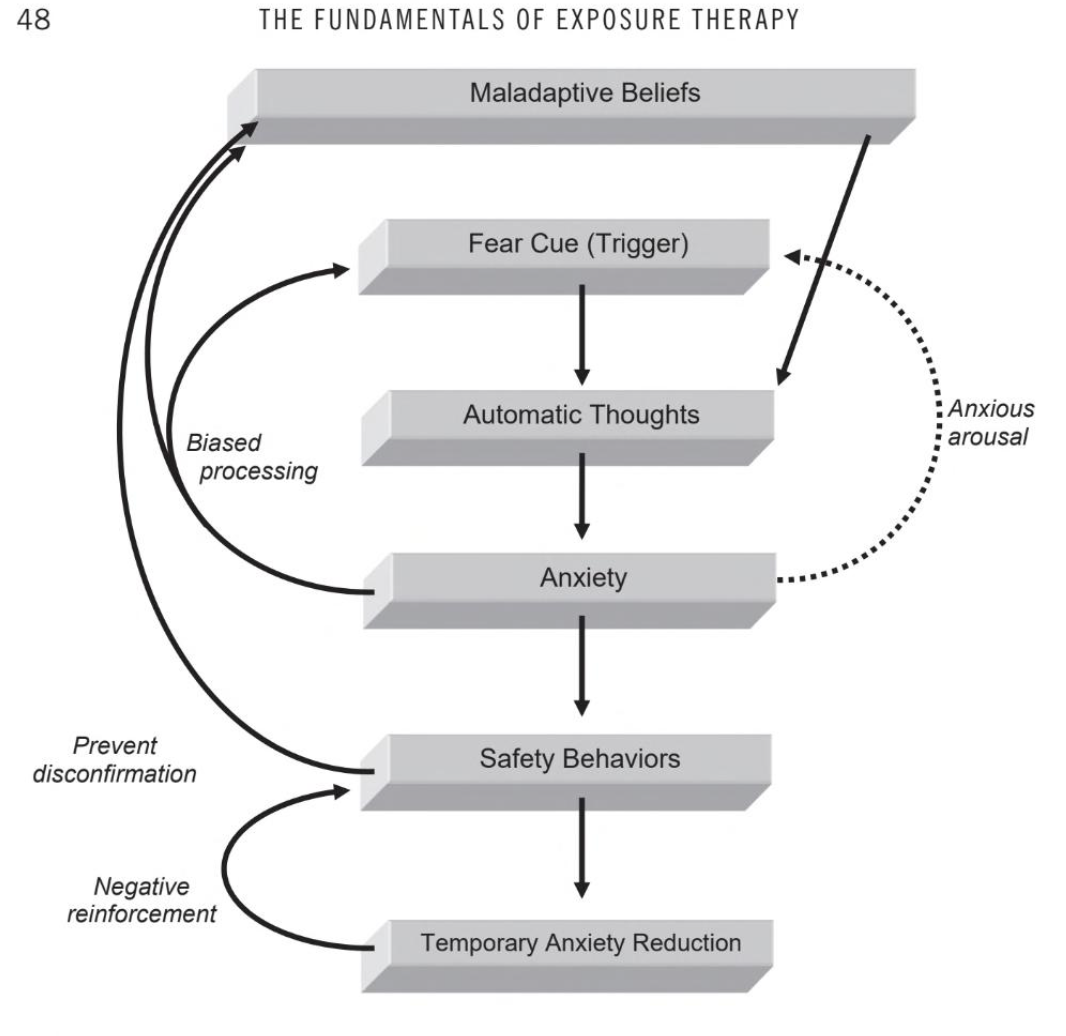

Les comportements de sécurité sont ces petites stratégies que l’on met en place pour se rassurer lorsqu’on se sent anxieux : vérifier sans cesse son téléphone, éviter le contact visuel, s’asseoir près d’une sortie, emporter une bouteille d’eau partout, ou encore répéter mentalement une phrase rassurante. Sur le moment, ces comportements procurent un soulagement immédiat. Mais en réalité, ils ne font qu’alimenter le problème : ils entretiennent l’anxiété et la renforcent sur le long terme, au lieu de favoriser une véritable reprise de contrôle, plus calme et plus sereine.

Et là vient la grande question , pourquoi et comment c’est possible que des trucs qui m’apaisent direct sur le moment et me permettent de passer outre mon anxiété sont en fait contre productif ? Parce qu’ils envoient au cerveau le message implicite que la situation est bel et bien dangereuse, et que l’on n’a réussi à s’en sortir uniquement grâce à cette stratégie de sécurité que l’on a adopté. En d’autres termes, le comportement de sécurité empêche d’apprendre que, même sans lui, la catastrophe redoutée n’arrive pas. Les données cliniques montrent clairement que c’est l’un des mécanismes clés du cercle vicieux de l’anxiété : soulagement immédiat mais éphémère, et renforcement durable des croyances catastrophiques.

Réduire graduellement ces comportements, c’est donc briser ce cercle vicieux. Cela permet au système cognitif d’apprendre que le danger n’était pas réel, que l’anxiété peut diminuer d’elle-même, et que l’on est capable de faire face sans béquille. Au final, non, le monde ne va pas s’effondrer et non, tu ne vas pas développer un triple cancer suivi d’un arrêt cardiaque puis d’une pneumonie simplement parce que tu as ressenti deux picotements dans ta main droite il y a 5 minutes.

Voici un petit schéma tiré du livre Exposure Therapy for Anxiety: Second Edition: Principles and Practice qui résumé le cercle vicieux de l’anxiété : une croyance catastrophique active des pensées automatiques face à un déclencheur (sensation, situation, pensée), ce qui génère anxiété et symptômes physiques. Pour se calmer, on adopte des comportements de sécurité (éviter, vérifier…), qui soulagent sur le moment mais confirment la croyance de danger.

Résultat : la boucle se renforce et se répète — jusqu’à ce qu’on réduise ces béquilles et qu’on expose progressivement le cerveau à la preuve que le danger anticipé n’était pas réel.

Exercices pratiques

Observe ce qui se passe réellement : les sensations, les pensées, le comportement des autres. Note la différence entre ce que tu anticipais (catastrophe, jugement, malaise incontrôlable) et ce qui s’est produit en réalité.

Identifie un comportement de sécurité que tu utilises souvent (ex. garder ton téléphone à la main en permanence, vérifier ton souffle, éviter de regarder les gens, faire semblant d’être au téléphone…).

Choisis une situation précise où tu vas essayer de ne pas utiliser ton comportement de sécurité. Commence petit : par exemple, tiens bon 2 minutes, puis augmente progressivement la durée. Si ton réflexe est de consulter ton téléphone toutes les 10 secondes quand tu es stressé, décide cette fois d’attendre 1 minute avant de le regarder. La fois suivante, passe à 2 minutes, puis à 3, et ainsi de suite… jusqu’à pouvoir rester une heure dans une situation que tu considérais auparavant comme anxiogène, sans avoir besoin de ton téléphone pour t’échapper.

2.4 Accepter l’anxiété comme passagère

Ça en général c’est ce qui cloche le plus avec la compréhension de l’anxiété. Valable en fait pour toutes les émotions d’ailleurs.

Chercher à supprimer l’anxiété coûte que coûte a souvent l’effet inverse : plus on lutte, plus elle prend de la place. C’est comme vouloir s’endormir absolument : plus on se force, moins on y arrive. L’anxiété fonctionne de la même manière — l’effort de la contrôler directement a tendance à l’amplifier.

Les approches dites d’acceptation, en particulier l’Acceptance and Commitment Therapy (ACT), proposent une voie différente : plutôt que de combattre chaque pensée ou sensation désagréable, on apprend à les reconnaître comme des expériences transitoires. L’idée est de dire : « oui, je ressens cette anxiété, elle est là, mais je choisis malgré tout d’avancer dans la direction qui compte pour moi ».

Cela ne veut pas dire se résigner, abandonner, ni “apprécier” l’anxiété. Cela signifie comprendre qu’elle fait partie de l’expérience humaine, qu’elle finit par passer d’elle-même, et que ce n’est pas elle qui doit dicter nos choix de vie. En pratique, il s’agit souvent d’apprendre à laisser un peu de place à l’anxiété au lieu de se battre contre elle, comme on laisserait un passager agité dans un train sans lui donner les commandes de la locomotive. Au final, c’est quand même toi qui dirige le train même si le passager fait un peu de bruit dans le fond du 3ème wagon.

Les études montrent que cette posture d’acceptation rend l’anxiété moins invalidante et permet aux personnes de retrouver plus de liberté dans leurs actions.

Exercices pratiques :

• Quand l’anxiété monte, dis-toi : « Je remarque que je suis anxieux » plutôt que « Je dois me calmer ».

• Imagine ton anxiété comme une vague : elle monte, atteint un pic, puis redescend.

• Continue ton activité en cours pendant au moins 90 secondes après le pic. Oui, tu peux le faire je t’assure.

Petite Mise en situation concrète:

Tu entres dans un Starbucks te prendre un café ( à 15 balles le format L on connait). Rien qu’à l’idée de parler au serveur, ton cœur accélère et tes mains deviennent moites. Mais plutôt que de te refuser ton latte machiatto caramel crème de lait brulé tiramisu, tu décides quand même de rester et passer ta commande.

Tu poses une main sur le comptoir, sens le contact froid, laisses passer trois cycles respiratoires sans chercher à « chasser » l’angoisse présente. Puis tu dis simplement : « Bonjour, un cappuccino s’il vous plaît. ». Bon tu t’es gouré tu voulais en fait un machiatto mais pas grave, ça passe aussi. D’ailleurs, ta voix tremble un peu quand tu parles, et c’est okais en fait parce que au moins tu as déjà passé l’épreuve de la parole et de la demande dans l’inconfort de ton anxiété du moment.

Tu paies, tu attends près du comptoir sans sortir ton téléphone comme comportement de sécurité. Et après deux minutes, magie; tu remarques que la vague est déjà redescendue : tu as toléré l’inconfort, tu as fait ce qui compte, et l’anxiété est passée sans décider à ta place.

3. Utiliser le corps : 4 techniques simples pour faire baisser l’anxiété.

3.1 Respirer lentement et profondément

C’est l’un des outils les plus étudiés et les plus efficaces pour réguler l’anxiété aiguë.

Oui, le fameux conseil: essaye de respirer lentement n’est vraiment pas si mauvais que ça.. En fait, la respiration lente agit directement sur le système nerveux parasympathique, via le nerf vague, un faisceau essentiel reliant le cerveau au cœur, aux poumons et aux viscères. Lorsque la respiration se ralentit ( la recherche indiquerait environ 6 respirations par minute), le rythme cardiaque se synchronise avec la respiration. Ce phénomène, bien connu, appelé cohérence cardiaque, favorise une hausse de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), indicateur d’un meilleur équilibre émotionnel. Concrètement, respirer lentement en allongeant l’expiration provoque :

- une activation vagale (ralentissement cardiaque) ;

- une baisse du cortisol (hormone du stress) ;

- et finalement: une réduction rapide de l’anxiété d’état.

Les effets psychologiques et comportementaux associés à ces changements comprennent une augmentation du confort, de la relaxation, du sentiment de bien-être, de la vigilance et de la vitalité, ainsi qu’une diminution des symptômes d’activation physiologique, d’anxiété, de dépression, de colère et de confusion. »

(Zaccaro et al., 2018, Frontiers in Human Neuroscience)

Exercice pratique:

Assieds-toi confortablement, ferme les yeux. Inspire doucement par le nez pendant 4 secondes, puis expire lentement par la bouche pendant 6. Fais-le 1 à 2 minutes, c’est souvent suffisant pour sentir le cœur ralentir et la tension redescendre.

3.2 Se rafraîchir le visage avec de l’eau froide

C’est un de mes préférés honnêtement, juste parce que c’est cool de se dire que ça joue sur un réflexe partagé par tous les mammifères ( dont on fait partie pour rappel). Ce geste simple active donc un réflexe physiologique ancestral : le réflexe de plongée (diving reflex pour les intimes).

De façon simple :quand le visage entre en contact avec de l’eau froide (environ 15–20 °C, pas besoin qu’elle soit à 2 degrés), des récepteurs situés autour des yeux et du nez envoient un signal immédiat au nerf vague, provoquant :

- un ralentissement du rythme cardiaque

- une vasoconstriction périphérique (le flux sanguin est redistribué)

- une activation du système parasympathique ; autrement dit, une mise au calme rapide du corps.

Ce réflexe est bien connu en physiologie : il sert à protéger les mammifères plongeurs contre l’hypoxie. Mais chez l’humain, il peut être détourné comme outil de régulation de l’hyperactivation anxieuse, notamment en cas de panique soudaine ou de sensation de débordement. Je trouve ça génial, mais c’est mon coté enfant qui s’émerveille des choses simples. (presque simples)

Exercice pratique:

Bon pas vraiment très compliqué hein, passe-toi simplement de l’eau froide sur le visage, sur les joues et/ou sous les yeux pendant 30 secondes à 1 minute. L’effet est quasi immédiat : tu sens le corps se calmer, le rythme cardiaque ralentir et la tension redescendre.

A noter : c’est particulièrement utile en cas de crise d’angoisse ou de sensation d’emballement cardiaque , un moyen rapide de faire redescendre.

3.3 Revenir à ses sens : la technique 5–4–3–2–1

J’en ai déjà parlé au dessus mais détaillons la technique un peu plus. Quand l’anxiété monte, l’esprit se détache souvent du présent : on anticipe, on rumine, on imagine le pire. Le moyen le plus rapide de quitter cet état et revenir ici et maintenant, c’est de ramener l’attention dans le corps et les sens.

La technique dite du 5–4–3–2–1 est une méthode d’ancrage sensoriel si vous voulez vous la péter avec des termes techniques de psy. Elle s’inspire des approches de pleine conscience et repose sur le principe de réorientation attentionnelle : diriger volontairement la conscience vers des éléments concrets réduit l’activité cérébrale liée à la peur (amygdale) et renforce les zones de régulation émotionnelle.

Hölzel et al. (2011, Social Cognitive and Affective Neuroscience) ont montré que la pratique régulière du recentrage sensoriel modifie l’activité du cortex préfrontal et réduit la réactivité émotionnelle.

Khoury et al. (2013, Clinical Psychology Review); méta-analyse de 209 études, concluent que les pratiques de pleine conscience entraînent une diminution significative de l’anxiété et de la rumination.

Exercice pratique:

Observe autour de toi :

- 5 choses que tu vois

- 4 choses que tu touches

- 3 sons que tu entends

- 2 odeurs que tu sens

- 1 goût ou sensation dans ta bouche

Cet exercice détourne l’attention du scénario anxieux et rétablit une sensation de maîtrise immédiate en te recentrant sur le moment.

3.4 Détendre le corps : la relaxation musculaire progressive (Jacobson)

Développée dans les années 30 par le médecin Edmund Jacobson ( à lire avec l’accent américain) , la relaxation musculaire progressive est l’une des méthodes les plus robustes pour l’approche centrée sur le corps en psychologie clinique. Son principe repose sur une idée simple mais efficace : le corps et l’esprit partagent le même système d’alerte. Donc en calmant l’un, on envoie un signal à l’autre qu’il peut aussi se calmer en gros.

Ça ne t’aura pas échapper, quand tu es anxieux, les muscles se contractent inconsciemment (mâchoire serrée, épaules crispées, dos tendu…). Cette tension corporelle alimente le signal de danger envoyée au cerveau. La RMP ( relaxation musculaire progressive) agit à l’inverse : en contractant volontairement puis en relâchant progressivement chaque groupe musculaire, on déclenche un signal de détente qui se propage au système nerveux. Simple, efficace.

Le relâchement va réduire les marqueurs physiologiques de stress comme le rythme cardiaque, la tension artérielle ou même le cortisol.

Manzoni et al. (2008, BMC Psychiatry) dans une méta-analyse et revue sur 10 ans d’études montrent une réduction significative de l’anxiété d’état et de la tension musculaire après entraînement.

Conrad & Roth (2007, Journal of Anxiety Disorders) confirment que la relaxation musculaire progressive améliore la stabilité émotionnelle et la qualité du sommeil chez les personnes anxieuses.

Exercice pratique

Tu te choisis une petite position confortable. Tu Inspires et contractes un groupe musculaire (par exemple tendre les genoux pour contracter les cuisses) pendant 5 secondes. Expire en relâchant lentement la tension et observe la sensation de détente pendant 10 à 15 secondes.Répète sur les épaules, le visage, les mains, etc. En 3 à 5 minutes, tu peux faire redescendre significativement la tension corporelle et mentale. Bingo

Bibliographie:

- Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. (2019). Exposure therapy for anxiety: Principles and practice (2e éd.). New York, NY: Guilford Press. https://www.guilford.com/books/Exposure-Therapy-for-Anxiety/Abramowitz-Deacon-Whiteside/9781462539529

- Arch, J. J., & Craske, M. G. (2006). Mechanisms of mindfulness: Emotion regulation following a focused breathing induction. Behaviour Research and Therapy, 44(12), 1849–1858. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.12.007

- Carpenter, J. K., Andrews, L. A., Witcraft, S. M., Powers, M. B., Smits, J. A. J., & Hofmann, S. G. (2018). Cognitive behavioral therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Depression and Anxiety, 35(6), 502–514. https://doi.org/10.1002/da.22728

- Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006

- Chrousos, G. P. (2009). Stress and disorders of the stress system. Nature Reviews Endocrinology, 5(7), 374–381. https://doi.org/10.1038/nrendo.2009.106

- Damasio, A. (2003). Spinoza avait raison : Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Paris: Odile Jacob. https://www.odilejacob.fr/catalogue/neurosciences/spinoza-avait-raison_9782738112644.php

- Etkin, A., & Wager, T. D. (2007). Functional neuroimaging of anxiety: A meta-analysis of emotional processing in PTSD, social anxiety disorder, and specific phobia. American Journal of Psychiatry, 164(10), 1476–1488. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07030504

- Hofmann, S. G., & Smits, J. A. J. (2008). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. The Journal of Clinical Psychiatry, 69(4), 621–632. https://doi.org/10.4088/jcp.v69n0415

- McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: Central role of the brain. Physiological Reviews, 87(3), 873–904. https://doi.org/10.1152/physrev.00041.2006

- Nesse, R. M. (2022). Anxiety disorders in evolutionary perspective. Dialogues in Clinical Neuroscience, 24(3), 315–324. https://doi.org/10.31887/DCNS.2022.24.3/rnesse

- Normann, N., & Morina, N. (2018). The efficacy of metacognitive therapy: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 9, 2211. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02211

- Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 109(3), 504–511. https://doi.org/10.1037/0021-843X.109.3.504

- Otte, C. (2011). Cognitive behavioral therapy in anxiety disorders: Current state of the evidence. Dialogues in Clinical Neuroscience, 13(4), 413–421. https://doi.org/10.31887/DCNS.2011.13.4/cotte

- Salkovskis, P. M. (1991). The importance of behaviour in the maintenance of anxiety and panic: A cognitive account. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 19(1), 6–19. https://doi.org/10.1017/S0141347300011472

- Stein, M. B., & Sareen, J. (2015). Generalized Anxiety Disorder. New England Journal of Medicine, 373, 2059–2068. https://doi.org/10.1056/NEJMra1507093

- Sun, X., Zhu, C., & So, S. H. W. (2017). Dysfunctional metacognition across psychopathologies: A meta-analysis. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 57, 59–68. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2017.03.001

- Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford Press.

- Wu, J. Q., Appleman, E. R., Salazar, R. D., & Ong, J. C. (2015). Cognitive behavioral therapy for insomnia comorbid with psychiatric and medical conditions: A meta-analysis. Sleep Medicine Reviews, 19, 17–28. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.06.001