1) Définissons le HPI d’abord.

Dans la littérature, le HPI est le plus souvent défini par un QI mesuré au moyen de tests standardisés (WISC/WAIS, etc.), avec un seuil classique ≥ 130 (parfois le seuil de 125 ou même 120 est utilisé). Dans le cadre de cet article, il est à noter cependant que d’autres travaux emploient des critères scolaires (accès à des programmes pour surdoués), ou même l’auto-identification (oui, je sais c’est assez étrange comme procédé )pour déterminer le HPI. Ces choix ne sont pas anodins : ils modifient les échantillons et influencent les résultats observés en personnalité. Un aspect parfois oublié est que les programmes pour élèves « surdoués” ne se basent pas uniquement sur le QI. Ils tiennent aussi compte de la performance scolaire, de la motivation et parfois même de recommandations d’enseignants ou de parents. Ce mélange de critères introduit un biais évident : il peut donner l’impression que les élèves HPI se distinguent sur certains traits de personnalité, alors que ces différences reflètent en réalité le processus de sélection et non une caractéristique propre au haut potentiel.

→ Cette courte intro est vraiment nécessaire afin de comprendre d’entrée de jeu que plus la définition s’appuie sur un QI objectivé ( typiquement la mesure par test standardisé), plus les tendances observées sont nettes et interprétables ; plus on s’éloigne d’un QI mesuré par test (sélection scolaire, auto-identification), plus les résultats deviennent hétérogènes et donc moins nets.

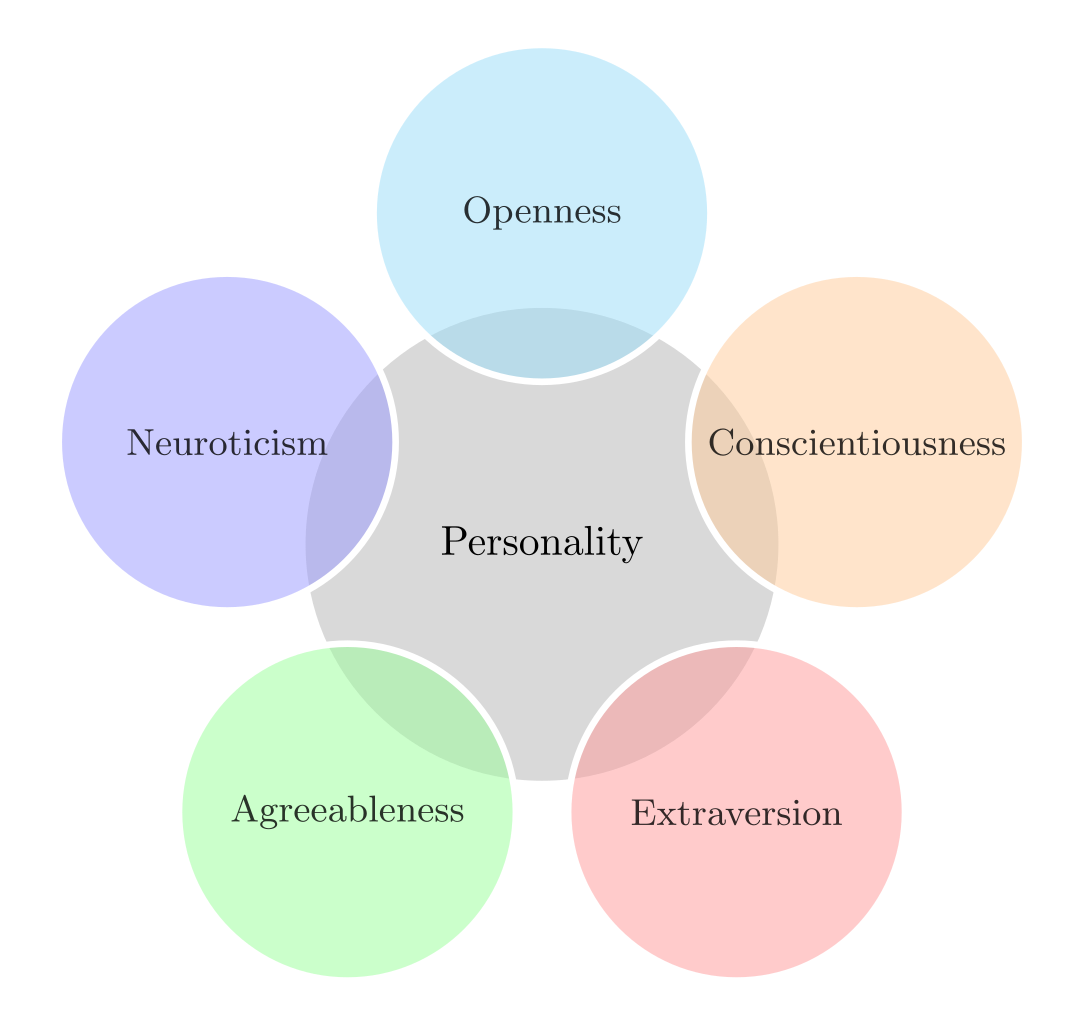

Pour répondre à la question de savoir si les HPI ont une personnalité spécifique, j’ai donc choisi d’examiner ce que la littérature scientifique nous apprend à travers le prisme du modèle du Big Five que je vais très brièvement rappeler ci dessous pour les non initiés à ce modèle de personnalité avant de rentrer dans le vif du sujet .

Un mot sur le Big Five.

Le Big Five décrit cinq grands traits : Ouverture à l’expérience, Conscienciosité, Extraversion, Agréabilité et Névrosisme. Ces traits sont généralement évalués par auto-questionnaires validés (NEO-PI-R, BFI, etc.). Ils capturent des tendances moyennes et n’enferment personne dans un “type” ou une catégorie comme le ferait des tests type MBTI. (oui je suis toujours fâché qu’on continue autant de l’utiliser alors qu’il pue à ce point ce test).

Surtout, le Big Five est le cadre empirique le plus robuste de la personnalité : la structure à cinq facteurs a été répliquée dans de nombreuses langues et cultures, avec une invariance de mesure satisfaisante ; il possède une validité prédictive élevé pour des critères de vie majeurs (réussite académique/professionnelle, santé, comportements et j’en passe. Il possède également une stabilité temporelle du jeune âge adulte à la maturité et une héritabilité notable. En pratique, les principaux questionnaires présentent de bonnes fidélités, une validité convergente entre méthodes (auto/hetero-évaluations) et une structure hiérarchique en facettes/aspects qui permet même depuis quelques années d’aller au-delà des cinq grands domaines, mais ça n’est pas le sujet même si parler du BIG TEN est vraiment tentant. On connaît aussi ses limites (auto-rapport, effets de contexte, nuances culturelles et tout le bazar habituel), mais elles sont documentées et partiellement corrigées par l’étalonnage, les contrôles d’acquiescement et les approches multi-méthodes. En résumé, le big five est un modèle de personnalité qui démontre un socle universel établi en psychologie depuis un moment. C’est ce qu’on appelle couramment et pour simplifier : un truc qui marche vraiment bien.

Je me suis promis de rédiger un article et un post pour parler du BIG FIVE, son contexte d’apparition, son application en psycho, etc. Ça fait partie de la liste des trucs que je me dis que je ferai à un moment parmi plein d’autres trucs où je me dis faut que le fasse, j’admets.. Mais ça arrivera, un jour, faut pas être pressé dans la vie.

2) Les tendances robustes de personnalité chez le HPI : ce qu’on peut dire

Ouverture à l’expérience : le vrai point de différence entre HPI et non HPI

La différence la plus constante entre HPI et groupes tout-venant concerne l’Ouverture à l’expérience. Une méta-analyse portant sur 13 études conclut à des scores plus élevés chez les HPI, avec une taille d’effet modérée. Une revue systématique plus large converge dans le même sens en soulignant que l’Ouverture est la dimension la plus souvent rapportée comme distinctive, mais elle insiste également sur la forte hétérogénéité des résultats selon la manière dont on définit le HPI (on y revient juste après).

L’Ouverture renvoie à la curiosité intellectuelle, au goût pour la complexité et les idées nouvelles, ce qui s’accorde bien avec des ressources cognitives élevées. Mais cette différence n’exclut pas une forte variabilité individuelle évidemment: tous les HPI ne sont pas nécessairement curieux ou

créatifs. Il y a juste une tendance statistique, rien d’absolu.

Névrosisme : résultats hétérogènes

Le Névrosisme (instabilité émotionnelle) présente des résultats mixtes. Certaines études trouvent un niveau légèrement plus bas chez les HPI, d’autres aucune différence significative. Les effets semblent modulés par l’âge, le contexte et toujours la fameuse définition du HPI. A noter que le vécu scolaire et social (reconnaissance, soutien des proches et/ou du cercle social) peut aussi moduler la stabilité émotionnelle perçue.

Extraversion, Agréabilité, Conscienciosité : peu de différences nettes

Pour la Conscienciosité, l’Extraversion et l’Agréabilité, la plupart des études rapportent des écarts faibles ou non significatifs. Quand des différences apparaissent, elles sont petites et sensibles aux modérateurs (méthode d’identification du HPI, âge, contexte). Par exemple, des échantillons définis par sélection scolaire montrent parfois une Conscienciosité plus élevée. Mais ce résultat pourrait refléter davantage le concept de soi académique ( c’est la manière dont un élève se perçoit comme compétent, sérieux ou persévérant dans le cadre scolaire plutôt qu’un véritable trait de personnalité de base.

Conclusion intermédiaire : il n’existe pas de “personnalité HPI” universelle. La tendance la plus solide est une Ouverture à l’expérience plus élevée. Le reste des traits varie et de façon instable selon les études.

3) Pourquoi l’Ouverture à l’expérience ? Le lien entre intelligence et personnalité.

Lorsqu’on regarde au-delà du seul cadre du HPI, un résultat revient avec constance : l’Ouverture à l’expérience entretient une corrélation positive, modeste mais robuste, avec l’intelligence. Concrètement, les personnes qui se disent curieuses des idées, attirées par la complexité et la nouveauté, ou qui apprécient les débats abstraits et les explorations conceptuelles, tendent aussi à présenter de meilleurs scores à des mesures cognitives, surtout lorsque celles-ci reflètent des acquis culturels, du vocabulaire et des connaissances (l’intelligence cristallisée) plutôt que le pur raisonnement abstrait (intelligence fluide). On peut regarder deux synthèses majeures connues sur la question : la méta-analyse fondatrice d’Ackerman et Heggestad (1997) qui plaçait déjà l’Ouverture au cœur des liens entre personnalité, intérêts et capacités, et la plus récente mise à jour d’Anglim et ses collègues (2022) qui confirme que les facettes “idées/curiosité intellectuelle” portent spécifiquement cette association.

Autrement dit, l’Ouverture n’est pas un simple coté esthétique de “goût pour l’art et la nouveauté” (bien qu’il y ait un peu de ça) mais capture une véritable appétence cognitive et un style d’engagement intellectuel qui, statistiquement, vont de pair avec des performances cognitives élevées. Ce cadre aide à comprendre pourquoi, lorsque l’on compare des groupes définis par un QI élevé, l’Ouverture ressort en moyenne plus haute : il s’agit d’un recouvrement partiel et cohérent entre une disposition à explorer mentalement et des ressources cognitives qui rendent cette exploration gratifiante et plus aisée.

-> En gros, les personnes plus curieuses, apprennent plus et sont d’autant plus récompensées de leur apprentissage que ça leur apporte du plaisir réel en plus de leur fournir des connaissances supplémentaires.

4) Modérateurs : âge, contexte, culture, domaines de “douance”

Les différences de personnalité observées entre HPI et non-HPI ne sont ni fixes ni universelles : elles varient sensiblement selon la manière de définir le HPI, l’âge des participants, le contexte éducatif et social, voire la culture ou le domaine de talent privilégié. Laissez moi expliquer un point important : lorsque l’identification repose sur un QI mesuré (≥ 130), on observe des tendances plus nettes , notamment l’Ouverture plus élevée, car l’échantillon capte un sous-groupe réellement ‘extrême’ sur le plan cognitif. À l’inverse, les études fondées sur la sélection scolaire (classes d’excellence, recommandations, concours, etc.) importent des dimensions de motivation, d’habitudes d’étude et d’attentes institutionnelles qui peuvent gonfler artificiellement certains indices (par exemple une Conscienciosité perçue plus forte), sans pour autant refléter un trait de base ; de même, l’auto-identification HPI expose au biais d’auto-sélection et à une moindre généralisation des résultats.

La dimension développementale ajoute une couche : chez les élèves et étudiants, le concept de soi académique tend à être plus élevé lorsque les performances sont reconnues et valorisées, ce qui modifie la manière dont on répond aux questionnaires de personnalité (l’impression d’être plus consciencieux, plus persévérant) ; ces écarts tendent à s’atténuer chez les adultes, dont les trajectoires sont plus hétérogènes et moins indexées sur l’école. Enfin et pour conclure ce point, les valeurs culturelles, l’offre éducative et le domaine de douance (scientifique, artistique, académique) marquent des styles de socialisation différents : un environnement qui récompense l’autonomie intellectuelle et la prise d’initiative pourra favoriser l’expression de l’Ouverture et d’une Conscienciosité tournée vers la maîtrise, tandis qu’un contexte plus normatif mettra l’accent sur d’autres compétences ; ces environnements variés expliquent également que l’on ne retrouve pas un profil “HPI universel”.

5) Mesurer personnalité et intelligence : forces et limites

La comparaison HPI vs non-HPI repose très souvent sur des auto-questionnaires de personnalité (NEO-PI-R, BFI, etc.), outils valides et largement utilisés, mais sensibles au contexte de passation, en partie comme tout auto questionnaire , à la désirabilité sociale et à la façon dont chacun se représente soi-même. Autrement dit, un élève placé en filière d’excellence, entouré d’enseignants et de pairs valorisant l’effort, peut se décrire comme plus consciencieux que ne le ferait le même individu dans un autre contexte ; inversement, des environnements peu soutenants peuvent minorer l’expression de certaines dispositions. En miroir, la qualité de la mesure du QI compte énormément : lorsque l’on utilise des tests standardisés avec des seuils clairs, les comparaisons gagnent en précision comme on l’a déjà dit plus haut. Tandis que dès qu’on s’appuie sur des autres méthodes (sélection scolaire ou auto-étiquette), l’interprétation des différences de personnalité devient plus incertaine (Peperkorn & Wegner, 2020 ; Ogurlu & Özbey, 2021). Ces précautions n’invalident pas les résultats, mais invitent à les lire pour ce qu’ils sont : des écarts moyens modestes, sensibles aux contextes de mesure, plutôt que des faits psychologiques figés et immuables.

6) En conclusion, personnalité différente ou pas ?

Au terme de cette revue, on peut donc dire une chose simple : il n’existe pas de “personnalité HPI” au sens d’un profil typologique stable et universel qui est reconnaissable entre tous au premier coup d’oeil. Ce que montre l’ensemble des études, c’est une tendance moyenne la plus fiable, à une Ouverture à l’expérience plus élevée chez les personnes identifiées par un QI mesuré élevé, tendance qui s’explique en partie par les liens bien documentés entre curiosité intellectuelle et capacités cognitives. Pour les autres dimensions du Big Five, les différences sont faibles, inconstantes et fortement dépendantes de la manière dont on définit le HPI, de l’âge et du contexte. La prudence consiste donc à éviter les raccourcis : les HPI sont aussi divers que la population générale ; si des motifs statistiques existent, ils ne justifient pas de stéréotypes ou des séries débiles sur TF1 mais c’est un autre sujet. Il est donc TRES difficile d’identifier un HPI au premier coup d’oeil ou d’attribuer l’étiquette d’HPI à ton collègue pcq il s’exprime vachement bien et a tendance à réfléchir vite aussi quand même.

Quelques indices peuvent éventuellement guider un professionnel à envisager un HPI chez quelqu’un, typiquement une curiosité très marquée et une tendance à être ouvert aux idées, aux concepts, apprécier les échanges profonds et questionnants.. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça.

7) Bonus: Et les “compétences émotionnelles” dans tout ça ?

Si vous vous demandez si les compétences émotionnelles / la gestion des émotions relèvent de la personnalité, la réponse scientifique est nuancée et dépend de ce que l’on mesure. Pour faire simple car j’ai déjà rédigé 4 articles complets sur la question de l’intelligence émotionnelle et son positionnement en psycho. Le courant “ability EI” (intelligence émotionnelle comme capacité), porté par Mayer, Salovey & Caruso, conceptualise l’IE comme un ensemble d’aptitudes à percevoir, comprendre et réguler les émotions, mesurées par tests de performance. Dans ce cadre, il s’agit d’une capacité cognitive (au sens large), complètement distincte des traits de personnalité. À l’inverse, le courant “trait EI” (ou trait emotional self-efficacy), porté fortement par Petrides & Furnham, mesure par auto-questionnaires des dispositions perçues (confiance émotionnelle, sociabilité, impulsivité, etc.). Ici, le construit de l’IE se superpose fortement au Big Five, en particulier au Névrosisme et à l’Extraversion/Agréabilité. Les méta-analyses indiquent que l’ability EI prédit certains critères (p. ex. performance académique) au même titre que le QI, tandis que la trait EI partage beaucoup de variance avec les traits de personnalité. Ce qui en résumé simple signifie qu’on n’y gagne pas grand chose voire on n’y gagne rien du tout à considérer que l’IE comme trait de personnalité serait un ajout pertinent en plus du BIG FIVE.

Conclusion : si l’on parle de compétences émotionnelles comme capacités, elles ne sont pas assimilées à des traits de personnalité donc problème réglé. Si l’on parle de “trait EI”, on décrit surtout une configuration de traits déjà très fortement captés par le Big Five. D’où le fait que je n’en ai pas du tout parlé dans cet article.

Bibliographie :

Ackerman, P. L., & Heggestad, E. D. (1997). Intelligence, personality, and interests: Evidence for overlapping traits. Psychological Bulletin, 121(2), 219–245. https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.2.219

Anglim, J., Li, M., Smillie, L. D., & Murray, A. L. (2022). Personality and intelligence: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 148(4), 253–289. https://doi.org/10.1037/bul0000366

DeYoung, C. G., Quilty, L. C., & Peterson, J. B. (2012). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5), 880–896. https://doi.org/10.1037/0022-3514.93.5.880

Jang, K. L., Livesley, W. J., & Vernon, P. A. (1996). Heritability of the Big Five personality dimensions and their facets: A twin study. Journal of Personality, 64(3), 577–591. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1996.tb00522.x

Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95(1), 54–78. https://doi.org/10.1037/a0017286

MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E. R., Double, K. S., Bucich, M., & Minbashian, A. (2020). Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 146(2), 150–186. https://doi.org/10.1037/bul0000219

Marsh, H. W., & Shavelson, R. (1985). Self-concept: Its multifaceted, hierarchical structure. Educational Psychologist, 20(3), 107–123. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2003_1

Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2004). Emotional intelligence: Science and myth. Cambridge, MA: MIT Press.

Matthews, G., Zeidner, M., & Roberts, R. D. (2017). Emotional intelligence: Key readings on the Mayer and Salovey model. London: Routledge.

Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2016). The ability model of emotional intelligence: Principles and updates. Emotion Review, 8(4), 290–300. https://doi.org/10.1177/1754073916639667

McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to the five-factor model and its applications. Journal of Personality, 60(2), 175–215. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x

Ogurlu, U., & Özbey, A. (2021). Big Five personality traits of gifted individuals: A meta-analysis. Gifted Child Quarterly, 65(4), 277–295. https://doi.org/10.1177/00169862211022973

Peperkorn, M., & Wegner, C. (2020). Giftedness and personality: A systematic review of empirical studies. High Ability Studies, 31(2), 153–181. https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1697921

Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007). The location of trait emotional intelligence in personality factor space. British Journal of Psychology, 98(2), 273–289. https://doi.org/10.1348/000712606X120618

Pittenger, D. J. (2005). Cautionary comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57(3), 210–221. https://doi.org/10.1037/1061-4087.57.3.210

Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2(4), 313–345. https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00047.x

Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martínez, V. (2007). The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 173–212. https://doi.org/10.1177/0022022106297299

Soto, C. J., & John, O. P. (2017). The next Big Five Inventory (BFI-2): Developing and assessing a hierarchical model with 15 facets to enhance bandwidth, fidelity, and predictive power. Journal of Personality and Social Psychology, 113(1), 117–143. https://doi.org/10.1037/pspp0000096

Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54. https://doi.org/10.1177/1529100611418056

Zeidner, M., & Matthews, G. (2017). Emotional intelligence in gifted students. Gifted Education International, 33(2), 163–182. https://doi.org/10.1177/0261429415602569