Dans l’article précédent je vous ai présenté des problèmes importants concernant les mesures de l’IE-Trait et Mixte ainsi que le problème d’appeler ça ‘ Intelligence ‘. Je vous ai présenté ma conclusion qui est que ces deux types d’IE ne sont définitivement pas des construits réels parce que non suffisamment distincts d’autres construits existants en psycho et qu’ils n’ont pas de réelle utilité pour mesure un truc qui s’apparenterait à une intelligence. Dans cette 3ème partie, nous allons voir que l’IE-Capacité, la base de base, conceptualisée par Mayer & Salovey en 1990, avec leur modèle à 4 branches est probablement la plus logique et véritable de toutes les IE mais possède des problèmes sérieux qui ne permettent pas d’être totalement convaincu en l’état actuel des choses.

Une vraie définition et conceptualisation de l’IE.

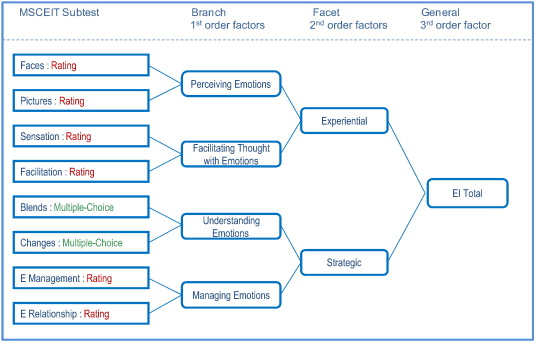

Rappelons les bases, avant d’être pensée comme un ensemble de traits ou un mélange de traits et capacités, l’IE avait bien été définie par Mayer & Salovey comme la capacité de contrôler ses propres sentiments et émotions et celles des autres, de les distinguer et d’utiliser ces informations pour guider sa pensée et son action. Ils avaient pour ça dresser un joli modèle à 4 branches que je vous rappelle ici :

La capacité à gérer ses émotions pour atteindre des buts.

La compréhension des émotions et des affects d’autrui.

L’utilisation des émotions pour faciliter la pensée.

La perception correcte de ses émotions et celles d’autrui.

Je pense qu’il est important de souligner que ces deux auteurs se sont maintes et maintes fois éloignés des affirmations assez folles de Goleman sur le pouvoir supérieur de l’IE comparé au QI concernant la performance au travail ou la réussite professionnelle en déclarant par exemple en 2008 dans leur article :

« Notre propre travail n’a jamais fait de telles affirmations, et nous les avons activement critiquées. »

Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? (2008, p.5)

En ce qui concerne leur mesure de l’IE, elle est basée sur des tests de performance tout comme ce qui se fait avec le QI. Et ça a évidemment BEAUCOUP plus de sens de faire comme ça qu’avec des auto-questionnaires. En résumé, on administre des tâches ou autrement appelés subtests, aux personnes, dans lesquelles il y a des bonnes et des mauvaises réponses. On regarde ensuite à quel point les gens sont capables d’avoir des bonnes réponses à ces tâches. Ce type de test cherche à mesurer la performance maximale des individus. Dans le cadre d’un QI par exemple, on peut demander aux gens : terminez la suite de nombre : 2, 4, 6, 8, ….. et là normalement à peu près tout le monde a compris qu’il faut mettre 10. Si une personne réponds 9 ou 11, elle n’a pas bon. Bref, vous l’aurez compris, on mesure là une réelle CAPACITE, on mesure une réelle forme d’intelligence. Ce que les gens sont capables de faire. Ce point est crucial mais en même temps nous allons le critiquer pour l’IE parce qu’évidemment tout n’est pas parfait.

Le MEIS/MSCEIT, le bon élève de l’intelligence émotionnelle.

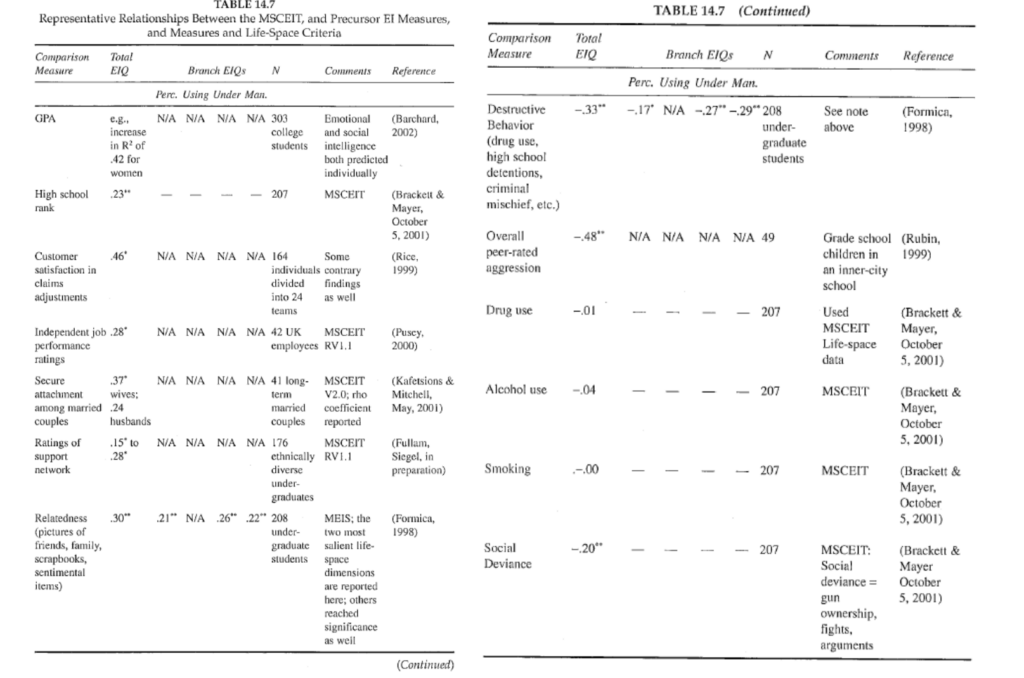

Parmi tous les tests et échelles qui ont été proposées jusqu’ici, le test de Mayer & Salovey est celui qui coche le plus de bonnes cases. Pour commencer, il est important de noter que le test de performance MSCEIT est très peu corrélé avec les mesures auto-rapportées d’IE. Ce qui signifie que ces deux façons de mesurer l’IE n’ont réellement pas grand chose avoir en commun, elles ne mesurent pas la même chose. Ce qui n’est pas étonnant et est même rassurant vu que les mesures auto-rapportées d’IE mesurent principalement des traits de personnalité comme nous l’avons vu dans l’article précédent. D’ailleurs niveau personnalité, selon Mayer et son équipe, les corrélations entre les BIG FIVE et les tests de performances de l’IE-Capacité oscillent aux alentours de .25. D’autre part, l’IE-Capacité mesurée par le MSCEIT ( ou son ancienne version le MEIS ) est également corrélée avec les capacités cognitives à hauteur de .33. Ce qui est là aussi une excellente nouvelle puisque je vous le rappelle, la première loi de l’intelligence nous informe que TOUTES les mesures d’intelligences sont intercorrélées et on s’attend à ce qu’il y ait donc des corrélations positives entre les tests. Par exemple dans leur méta analyse, Roberts & al. (2008) ont montré des corrélations entre la compréhension des émotions et l’intelligence cristallisée tout à fait correcte (r = .38). Ensuite, si on se fie toujours à Mayer & Salovey (2008), leur test a montré une bonne validité prédictive même en contrôlant pour les BIG FIVE et l’intelligence dans pas mal de domaines. Voici une petite liste d’études qu’ils nous donnent, publiée ici aux pages 337 et 338. Mais nous allons voir ça plus en détail.

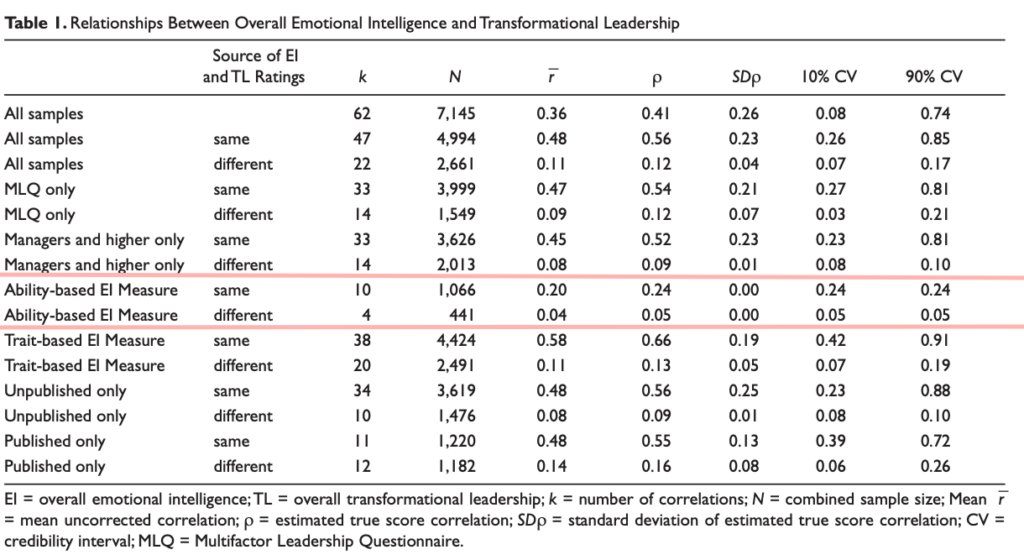

Les tests performance d’IE dépassent-ils le QI ?

Nous l’avons vu dans l’article précédent, le gros problème du format auto-questionnaire, c’est qu’une fois qu’on contrôle pour la personnalité et les capacités cognitives, l’écrasante majeure partie (si pas l’entièreté) de la valeur prédictive de ces tests disparait subitement. Pour le MSCEIT, le tableau est un peu différent car plus complexe encore. Par exemple, concernant le leadership et la performance au travail, la méta-analyse de Credé & Harms (2010) a montré des résultats pour le moins étonnant. Lorsque les évaluations d’IE et de leadership viennent de la même source ( par ex: le même individu remplit les tests d’IE et de leadership ) la corrélation trouvée entre le MSCEIT et le leadership est de .24 mais si l’évaluation de l’IE et du leadership vient de 2 sources différentes ( par ex: l’individu remplit le test d’IE mais l’évaluation du leadership est faite par son employeur ) la corrélation tombe à .05. Et c’est en fait pareil pour toutes les autres mesures prises dans leur méta analyse. Dés que les résultats provenaient de 2 sources différents, les corrélations s’effondrent. Ce qui n’est pas très bon signe.

Ensuite plusieurs études ont montré que les tests de performance de l’IE peuvent avoir très peu ou n’avoir en réalité aucune validité prédictive supplémentaire dans la réussite scolaire et la performance professionnelle par exemple, lorsqu’on contrôle pour les capacités cognitives et le trait de personnalité consciencieux ( l’agréabilité et le nevrosisme semblent jouer aussi ). Egalement intriguant, l’étude de Fiori (2012) qui montre que l’IE n’intervient en rien dans une tache d’attention sélective exigeant que les participants ignorent des informations distrayantes sur les émotions (des visages avec des émotions leurs sont présentés et ils doivent se concentrer sur l’un d’eux). C’est en réalité le QI et l’ouverture à l’expérience qui prédisent en partie les résultats alors que la tâche implique clairement un traitement émotionnel que l’IE est censée pouvoir prédire. Au vu de ces données et en sachant que la performance au travail est corrélée aux alentours de .50 à .60 avec le QI et jusqu’aux environs de .70 si on tient compte du trait consciencieux et de la stabilité émotionnelle, il apparait que l’IE fait pâle figure à coté.

Enfin pour conclure ce point, vous vous demandez surement comment expliquer les 2 pages au dessus partagées du livre de Mayer & Salovey qui montrent plein de corrélations entre l’IE et des domaines variés de la vie. La réponse est assez simple en réalité, pratiquement aucune de ces études n’ont été publiées dans des journaux peer Review et une bonne partie des études citées ont été menées par les deux protagonistes eux mêmes et proviennent de la même source ‘ Brackett & Mayer, octobre 5, 2001 ‘. Quand la majorité des études qui trouvent des effets positifs pour le construit sont celles qui sont menées par les inventeurs eux mêmes du construit en question.. C’est au moins quelque peu suspicieux.

Les cotations dans les tests de performances.

Quelle est la bonne réponse émotionnelle à des situations quotidiennes ? Quelle est la meilleure façon de gérer ses émotions lorsqu’on est confronté à quelqu’un qui s’énerve contre nous ? Si il est certain que des réactions de type ‘ lui lancer une chaise à la figure ‘ ne sont pas les plus appropriées, il reste difficile d’établir EXACTEMENT quelle est la meilleure réaction à avoir et quelle est la bonne ou la mauvaise façon de gérer émotionnellement sur le moment. La raison à ça est que la nature fondamentale des émotions est subjective. Prenons un exemple: 2+2 font 4, on est tous d’accord là dessus, il n’est pas vraiment rationnellement possible de remettre en question la BONNE réponse ici. Mais dans des cas d’interaction sociale, de gestion émotionnelle et de réactions à avoir ou même d’identification des émotions sur le visage d’autrui, il devient tout de suite plus difficile d’établir EXACTEMENT la bonne réponse. Dans le quotidien, vous savez que votre ami est vraiment énervé ou si il fait du sarcasme parce que vous vous appuyez en réalité sur plein d’indices liés au contexte du moment pour analyser et inférer la situation émotionnelle la plus probable de votre ami. Votre cerveau analyse plus ou moins consciemment des dizaines si pas des centaines de petits détails dans la situation en question pour déterminer quelle émotion est entrain de ressentir votre ami. La bonne réponse dépend donc fortement du contexte. Mais dans les tâches de tests d’IE, il est impossible de rendre compte de toute la complexité d’un contexte d’une interaction sociale. Vous l’avez compris, bienvenue dans le plus gros problème des tests de performance de l’IE: Le problème de déterminer les bonnes et les mauvaises réponses aux tests. Les tests d’IE ne sont d’ailleurs pas les premiers à se frotter à ce problème. Le même problème a amené un échec important sur le développement de tests pour l’intelligence sociale il y a moins d’un demi siècle.

La cotation par consensus et par expert.

Pour tenter de régler ce problème, Mayer et Salovey ont proposé 2 méthodes de cotations nouvelles et différentes que sont la cotation par consensus et celle par les experts (en réalité il y en une 3ème mais elle ne sera pas traitée ici).

Présentons les brièvement ; dans la cotation par consensus, la bonne réponse est simplement la plus communément admise. Prenons par exemple cette belle photo :

On demande alors à un certain nombre d’individus de juger de quelle émotion il s’agit sur la photo et s’il ressort que les participants dans le groupe sont d’accord pour dire que c’est la joie qui est représentée ici, la bonne réponse sera donc considérée comme étant la joie.

Pour la cotation par expert. On demande à des experts (psychologues, chercheurs, etc.) en émotions de juger dans une situation quelle est la meilleure façon de gérer émotionnellement, ou sur un extrait audio ; quelle émotion est perceptible dans la voix , ou encore sur la photo du dessus, quelle émotion est visible.

Dans l’idée, pourquoi pas, ces 2 méthodes semblent intéressantes mais plusieurs problèmes ont été identifiés dés le départ par les chercheurs. Problèmes qui 20 ans plus tard, persistent toujours.

- Premièrement, qu’en est-il des réponses en dehors de la norme ou en dehors de ce qu’en disent les experts ? Une personne qui donnerait une réponse différente sur « quelle émotion est la plus appropriée dans telle ou telle situation » a t-elle forcément tort ? La réponse est probablement non, il est certainement possible de penser émotionnellement ‘ en dehors des normes ‘ et avoir malgré tout raison. Comme le résume le psychologue Kevin R. Murphy dans son ouvrage :

« Il n’est pas clair si une personne qui pense différemment des experts ou de la moyenne des individus dans le domaine émotionnel est faible dans cette capacité ou si cette personne a simplement une nouvelle (et peut-être meilleure) façon de penser. »

A critique of emotional intelligence : what are the problems and how can they be fixed? (2006, p.348)

Au passage, cette critique permet de comprendre pourquoi la notion de HPE n’a aucun fondement scientifique mais ce n’est pas le sujet.

- Deuxièmement, et en lien avec le premier point, il est très difficile d’établir un ordre hiérarchique de difficulté dans les questions des tests.

Dans les tests standards de QI, il existe une progression dans la difficulté des tests, ce qui permet donc de classer les individus les uns par rapport aux autres. Le QI a du sens pour cette raison, il classe les gens les uns par rapport aux autres. L’exemple typique est la tâche des matrices de Raven, qui est très accessible dans les premiers niveaux mais devient vraiment difficile sur la fin. Dans les tests d’IE, il est à priori impossible d’établir une hiérarchie de difficulté et les tests serviraient au final plus à déterminer les personnes ayant des compétences émotionnelles suffisantes ( comme la moyenne des gens ) plus qu’autre chose. Un QE élevé signifie en réalité plus que la personne a des capacités émotionnelles standards ‘ normales ‘ , comme tout le monde. - Troisièmement, selon Mayer et Salovey la corrélation entre la cotation par consensus et celle par les experts se situe aux alentours de .98. Une question se pose donc directement: en quoi ces deux méthodes sont elles différentes fondamentalement pour déterminer les bonnes et mauvaises réponses ? Et si les experts répondent comme la majorité des gens, sont ils vraiment experts au final ? Et donc, qu’apporte réellement de plus cette façon de coter les tests ?

- Quatrièmement, par définition une question plus difficile sera répondue correctement par moins de gens, c’est la limite du système de cotation par consensus. Il est logique qu’une majorité de gens n’arrive pas à répondre correctement à un exercice difficile. Dès lors, les gens qui arriveraient malgré tout à répondre ‘ correctement ‘ à cette question difficile se verraient pénaliser dans leur score puisque les systèmes de cotations ne leurs donneraient pas raison en fonction du consensus.

- Cinquièmement, il est possible que les réponses considérées comme bonnes soient plus des normes sociales relevant de l’opinion générale et des connaissances en émotions que de réelles capacités de l’individu. La meilleure critique pour ce point est énoncée par Spector & Johson dans le même livre cité plus haut pour Murphy :

A critique of emotional intelligence : what are the problems and how can they be fixed? (2006, p. 335)

Que de problèmes théoriques

Mayer & Salovey ont pensé leur modèle théorique simplement : tout en haut il y a le trait qu’on appelle d’ordre supérieur. Ensuite vient les 2 principales facettes que sont l’IE Expérimentale et l’IE Stratégique. Chacune de ces facettes se dédouble en 2 pour donner naissance au modèle à 4 branches qu’on a déjà évoqué plusieurs fois. Et enfin, évidemment il y a des subtests, qui sont censés venir mesurer ces branches et nous donner in fine un score total d’IE. Vous vous rappelez du facteur g dans le modèle de l’intelligence CHC de l’article précédent ? On retrouve en somme la même idée. L’IE serait un trait d’ordre général sous jacent à toutes les facettes et branches. L’IE est un seul et même truc selon ses auteurs, un facteur transversal qui peut être appréhender à travers plusieurs sous branches.

Seulement, le premier problème c’est que diverses études ne trouvent pas d’appui pour leur modèle à 4 facteurs. Certaines trouvent un appui pour un modèle à 3, d’autres à 1 seul facteur. Des données se sont accumulées montrant que la branche ‘ utiliser les émotions pour faciliter la pensée ‘ est pratiquement confondue avec les branches ‘ percevoir les émotions ‘ et/ou ‘ comprendre les émotions ‘ et qu’elles ne devraient donc pas être considérées comme distinctes dans le modèle. En résumé, on n’est pas sûr que le modèle proposé par Mayer & Salovey soit pertinent en l’état et il semble en plus que le MSCEIT ne mesure pas correctement les 4 branches prévues par ce même modèle. En supplément de ça, et peut être le pire, il n’est pas certain qu’il existe réellement un facteur général d’IE. Il est possible qu’il n’existe pas quelque chose comme un seul et unique facteur général qui englobe toutes les capacités d’IE et que donc s’obstiner à vouloir faire rentrer dans la même catégorie; la perception, reconnaissance, gestion et utilisation des émotions pourrait n’avoir aucun sens. Ces capacités n’ont pas suffisamment de lien entre elles en terme psychométriques que pour être regroupées sous une même méga appellation de Intelligence émotionnelle.

Dans le même ordre d’idée, des inquiétudes ont émergé chez les chercheurs par le manque de convergence entre le MSCEIT et d’autres tests émotionnels. En particulier la branche ‘ perception des émotions ’ , qui questionne par son manque de convergence avec d’autres tests validés et connus comme le JACBART ou le DANVA. On se rappelle que la validité convergente nous informe sur le fait qu’un test qui dit mesurer un truc précis, est corrélé avec d’autres tests qui mesurent relativement ce même truc.

Le dernier point est que comme cité plus haut, l’IE corrèle particulièrement bien avec l’intelligence dite cristallisée. Ce que j’ai présenté comme un avantage au vu de la première loi de l’intelligence. Mais une autre façon, tout aussi recevable, de comprendre cette corrélation est de dire qu’au final l’IE mesure la connaissance des émotions plus que le capacité à effectuer des taches qui mettent en jeu des émotions. L’intelligence cristallisée est en effet cette partie de l’intelligence qui se réfère aux connaissances acquises. A ce que vous savez de par vos études et votre expérience de vie. Elle englobe notamment les connaissances en terme de vocabulaire et c’est ce qui peut poser problème vu que les tests de reconnaissance, gestions des émotions et compréhension des émotions du MSCEIT semblent premièrement reliés à de l’intelligence cristallisée. Pour appuyer encore ce point, l’étude de Sarah Davis et son équipe a montré que dans une tache de reconnaissance des émotions, l’IE n’explique pas les résultats au delà de l’intelligence cristallisée. Le pouvoir prédictif semble donc limité en ce qui concerne au moins ces tâches là spécifiquement.

A retenir :

LE MSCEIT et les tests de performance en général semblent régler plusieurs des problèmes qu’ont les mesures Trait et Mixte de l’IE du fait qu’ils abordent la question de la mesure par des tests de performance maximum. Cependant la façon dont les scores sont établis en fonction des bonnes et mauvaises réponses laisse planer beaucoup de doutes sur la réelle utilité et validité du QE obtenu au final. Beaucoup de critiques importantes ont été dressées depuis le départ de l’IE et n’ont pas reçu l’attention qu’il faudrait pour remédier à ces différents problèmes.

En dehors de ça, le modèle théorique lui même semble fragile et il n’existe toujours pas de base robuste pour déterminer qu’est ce que l’IE conceptuellement parlant. Qu’englobe t-elle exactement et quelles sont ses sous branches. Le facteur général IE lui même est remis en cause et il n’y a pas de conclusion stable si oui ou non il existe quelque chose comme un facteur général supérieur qu’on peut appeler IE.

Enfin, il est possible que certaines sous branches de l’IE et certains des subtests utilisés relèvent plus de l’intelligence cristallisée qu’autre chose. Ce qui remet en question l’utilité pour prédire des résultats au delà des mesures d’intelligence déjà utilisées.

Bibliographie :

- Amelang, M., & Steinmayr, R. (2006). Is there a validity increment for tests of emotional intelligence in explaining the variance of performance criteria. Intelligence, 34, 459-468. https://doi.org/10.1016/j.intell.2006.03.003

- Barrett, L. F., Mesquita, B., & Gendron, M. (2011). Context in Emotion Perception. Current Directions in Psychological Science, 20(5), 286–290. https://doi.org/10.1177/0963721411422522

- Brackett, M. A., & Mayer, J. D. (2003). Convergent, Discriminant, and Incremental Validity of Competing Measures of Emotional Intelligence. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(9), 1147–1158. https://doi.org/10.1177/0146167203254596

- Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: A comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4), 780–795.https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.4.780

- Brody, N. (2004). What cognitive intelligence is and what emotional intelligence is not. Psychological Inquiry, 15(3), 234–238.

- Davis, S. K., Morningstar, M., & Qualter, P. (2020). Ability EI predicts recognition of dynamic facial emotions, but not beyond the effects of crystallized IQ. Personality and Individual Difference. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109968

- Fan, H., Jackson, T., Yang, X., Tang, W., & Zhang, J. (2010). The factor structure of the Mayer–Salovey–Caruso emotional intelligence test V 2.0 (MSCEIT): A meta-analytic structural equation modeling approach. Personality and Individual Differences, 48(7), 781–785. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.02.004

- Fiori, M., & Antonakis, J. (2011). The ability model of emotional intelligence : Searching for valid measures. Personality and Individual Differences, 50(3), 329‑334. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.10.010

- Fiori, M., & Antonakis, J. (2012). Selective attention to emotional stimuli: What IQ and openness do, and emotional intelligence does not. Intelligence, 40, 245-254. https://doi.org/10.1016/j.intell.2012.02.004

- Fiori M, Antonietti J-P, Mikolajczak M, Luminet O, Hansenne M, Rossier J (2014) What Is the Ability Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Good for? An Evaluation Using Item Response Theory. PLoS ONE 9(6): e98827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098827

- Føllesdal, H., & Hagtvet, K. (2013). Does emotional intelligence as ability predict transformational leadership? A multilevel approach. The Leadership Quarterly, 24(5), 747–762. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.07.004

- Guttman, L., & Levy, S. (1991). Two structural laws for intelligence tests. Intelligence, 15(1), 79–103. https://doi.org/10.1016/0160-2896(91)90023-7

- Harms, P. D., & Credé, M. (2010). Emotional Intelligence and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 17(1), 5–17. https://doi.org/10.1177/1548051809350894

- Joseph, D. L., & Newman, D. A. (2010). Emotional intelligence: An integrative meta-analysis and cascading model. Journal of Applied Psychology, 95(1), 54–78. https://doi.org/10.1037/a0017286

- Kihlstrom, J. F., & Cantor, N. (2000). Social intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.), Handbook of intelligence (pp. 359–379). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.017

- Legree, P. J., Psotka, J., Robbins, J., Roberts, R. D., Putka, D. J., & Mullins, H. M. (2014). Profile similarity metrics as an alternate framework to score rating-based tests: MSCEIT reanalyses. Intelligence, 47, 159–174. https://doi.org/10.1016/j.intell.2014.09.005

- Maul A. (2012). Examining the structure of emotional intelligence at the item level: new perspectives, new conclusions. Cognition & emotion, 26(3), 503–520. https://doi.org/10.1080/02699931.2011.588690

- Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: emotional intelligence. Annual review of psychology, 59, 507–536. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.59.103006.093646

- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychological Inquiry, 15(3), 197–215. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1503_02

- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: new ability or eclectic traits?. The American psychologist, 63(6), 503–517. https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.6.503

- Murphy, K.R. (2006). A critique of emotional intelligence : what are the problems and how can they be fixed?

- Roberts, R. D., Schulze, R., O’Brien, K., MacCann, C., Reid, J., & Maul, A. (2006). Exploring the validity of the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) with established emotions measures. Emotion, 6(4), 663–669. https://doi.org/10.1037/1528-3542.6.4.663

- Roberts, R. D., Schulze, R., & MacCann, C. (2008). The measurement of emotional intelligence: A decade of progress? In G. J. Boyle, G. Matthews, & D. H. Saklofske (Eds.), The SAGE handbook of personality theory and assessment, Vol. 2. Personality measurement and testing (pp. 461–482). Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781849200479.n22

- Rode, J. C., Mooney, C. H., Arthaud-Day, M. L., Near, J. P., Baldwin, T. T., Rubin, R. S., & Bommer, W. H. (2007). Emotional intelligence and individual performance: Evidence of direct and moderated effects. Journal of Organizational Behavior, 28(4), 399–421. https://doi.org/10.1002/job.429

- Rossen, E., Kranzler, J. H., & Algina, J. (2008). Confirmatory factor analysis of the Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test V 2.0 (MSCEIT). Personality and Individual Differences, 44(5), 1258–1269. https://doi.org/10.1016/j.paid.2007.11.020

- Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1998). The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124(2), 262–274. https://doi.org/10.1037/0033-2909.124.2.262

- Schmidt, F. L., Shaffer, J. A., & Oh, I.-S. (2008). Increased accuracy for range restriction corrections: Implications for the role of personality and general mental ability in job and training performance. Personnel Psychology, 61(4), 827–868. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00132.x

- Schulte, M. J., Ree, M. J., & Carretta, T. R. (2004). Emotional intelligence: Not much more than g and personality. Personality and Individual Differences, 37(5), 1059–1068. https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.11.014

- Spector, P. E., & Johnson, H.-A. M. (2006). Improving the Definition, Measurement, and Application of Emotional Intelligence. In K. R. Murphy (Ed.), A critique of emotional intelligence: What are the problems and how can they be fixed? (pp. 325–344). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

- Van Rooy, D. L., & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 71–95. https://doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00076-9

- Völker J. (2020). An Examination of Ability Emotional Intelligence and Its Relationships with Fluid and Crystallized Abilities in a Student Sample. Journal of Intelligence, 8(2), 18. https://doi.org/10.3390/jintelligence8020018